Mit Tiefgang und Gefühl: „Titanic“ in Tecklenburg

Ein Ozeanriese legt an – mitten im Tecklenburger Sommer, eingerahmt von Burgmauern, Bäumen und Abendhimmel. Doch wer im Musical „Titanic“ von Maury Yeston (Musik) und Peter Stone (Libretto, Übersetzung: Wolfgang Adenberg) Historienkitsch oder Katastrophenromantik erwartet, wird überrascht: Regisseur Ulrich Wiggers entwirft ein fein gesponnenes Netz aus Schicksalen, Bildern und Musik.

Schon vor dem ersten Ton zeugen verstreute Requisiten – Rettungswesten, Koffer, Holzspielzeug, persönliche Gegenstände – davon, dass der Luxusliner RMS Titanic längst Geschichte ist. Wenn das Ensemble in der Eingangsnummer „Zu allen Zeiten“ wie die Geister des Luxusliners mahnt und träumend von Größe und Fortschritt singt, wird klar: Hier geht es um mehr als um den Untergang eines Schiffes. Es geht um Hybris, Hoffnung und Menschlichkeit.

Wiggers‘ Inszenierung lenkt den Blick immer wieder weg vom Spektakel und hin zu den Einzelnen. Kein Charakter bleibt schemenhaft, jede Figur erhält Kontur, Tiefe, manchmal auch Widerspruch. Szenen gehen zudem wunderbar fließend ineinander über – es herrscht immer Bewegung auf der Bühne: Spielt eine Szene beispielsweise gerade auf der Brücke, sieht man auf dem Promenadendeck darunter Passagiere spazieren gehen oder miteinander sprechen. In dieser Inszenierung fügen sich alle Gewerke derart harmonisch zusammen, dass es kaum überrascht, wenn in der Premierenvorstellung nach der großen Ensembleszene „Gute Fahrt“ sofort stehende Ovationen folgen.

Jens Jankes Bühnenbild bedient sich einer symbolischen Sprache: Die Titanic, eingebettet in die Naturkulisse, ist bei genauem Hinsehen bereits in Schräglage erkennbar. Der Untergang ist keine überraschende Wendung, sondern ein stetes Rutschen Richtung Abgrund. Die Bühne erstreckt sich über mehrere Ebenen – von der Brücke über die Decks bis hin zum Ausguck. Mobile Relings und drei Gangway-Treppen erzeugen fließende Übergänge zwischen Orten und Klassen: Promenadendeck, Speisesaal, Maschinenraum, Gemeinschaftsraum der dritten Klasse. Diese Szenenwechsel sind so elegant wie erzählerisch durchdacht – nie bloß Kulisse, immer Bedeutungsträger.

Ergänzt wird das Bühnenbild durch Projektionen von Bonko Karadjov, die sich insgesamt stimmig ins visuelle Konzept einfügen, aber letztlich entbehrlich bleiben. Bei wolkenverhangenem Himmel sind die Bilder bereits im ersten Akt gut erkennbar, mehr Wirkung entfalten sie jedoch im zweiten Akt, nach Sonnenuntergang. Eindrücklich sind dabei einzelne Momente wie der dramatische Wassereinbruch oder das Finale, wenn sich der gesamte Bühnenboden in einen projizierten Atlantik verwandelt und die Konstruktionszeichnung der Titanic darin versinkt – gefolgt vom stimmungsvoll inszenierten Schiffswrack am Meeresgrund.

Francesc Abós choreografiert wie üblich mit feinem Gespür für Raum und Figuren. Jeder Schritt, jede Bewegung erzählt mit – nichts wirkt beliebig. Besonders in den Massenszenen herrscht eine klare Dynamik, ein Gefühl von Enge oder Weite, das durch Körperlichkeit erzeugt wird. Das Chaos während des Untergangs bleibt nachvollziehbar, aber nie effekthascherisch – Choreografie als strukturiertes Erzählen, bei dem selbst die Heizer im Maschinenraum das Kohleschaufeln vertanzen oder die Erste-Klasse-Passagiere die Stühle aus dem Speisesaal choreografiert von der Bühne schaffen.

Fabienne Anks Kostüme liefern die visuelle Klammer zu diesem Panorama. Sie sind prachtvoll, zeitgemäß, ausdrucksstark. Die sozialen Unterschiede zwischen erster, zweiter und dritter Klasse springen ins Auge – Uniformen glänzen, Abendkleider schimmern, Arbeiterhemden tragen den Schweiß vergangener Tage. Weiterhin trägt das Maskenbild von Philip Hager positiv zum Gesamtbild bei.

Musikalisch ist dieser Abend ebenfalls ein Hochgenuss. Juheon Han dirigiert das 26-köpfige Orchester mit sicherer Hand, sensibel für die emotionalen Unterströmungen in Maury Yestons Partitur. Die Musik changiert zwischen klassischer Opulenz und emotionaler Intimität, durchzogen von Ragtime, irischen Folk-Elementen und dramatischen Ensemblesätzen. Die orchestrale Wucht trägt die Handlung großartig – mal mit schwebender Melodik, mal mit klagender Dissonanz.

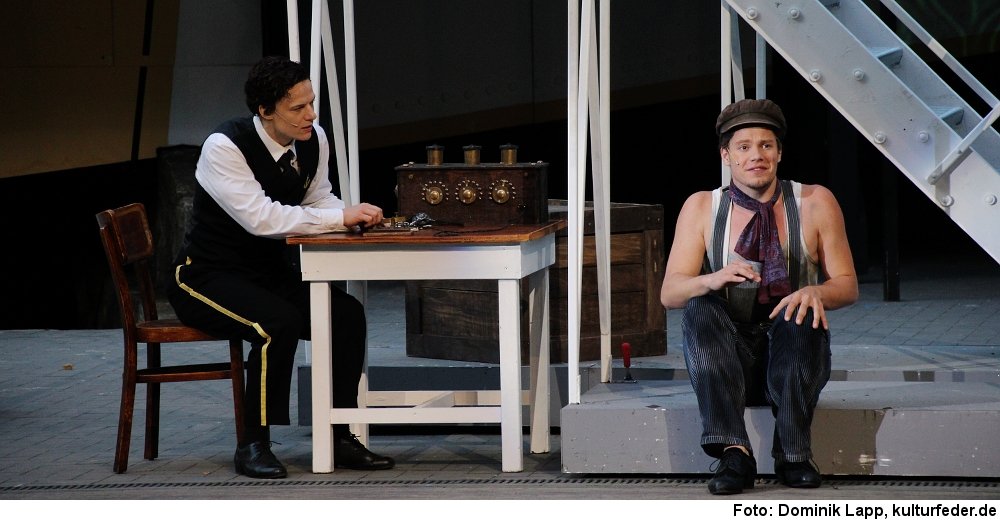

Eine durchgehend hohe Qualität zeigt sich auch in der Besetzung. Benjamin Eberling gibt Kapitän E. J. Smith authentisch als tragische Autoritätsfigur, seine volltönende Stimme verleiht dem alten Seemann Würde und Verzweiflung. Alexander di Capri als Konstrukteur Thomas Andrews fasziniert besonders im finalen Solo – seine Rolle ist Anklage und Requiem zugleich. Felix Martin spielt den Reeder Ismay als gewissenlosen Karrieristen, ein Stinkstiefel par excellence, ohne in Karikatur zu verfallen. Til Ormeloh überzeugt als Heizer Frederick Barrett mit großer Stimme und Emotionalität, sein Duett mit Tobias Bieri als Funker Harold Bride ist ein musikalischer Höhepunkt.

Masha Karell und Anton Rattinger als Ida und Isidor Straus bilden das berührende Herzstück des zweiten Aktes. Ihr Duett, gesungen von zwei Menschen, die lieber gemeinsam sterben als getrennt leben, ist still, aber von erschütternder Kraft. Gerben Grimmius sorgt als Erste-Klasse-Steward Henry Etches für komische Momente („Ich hatte auch mal eine Frau.“ – „Oh, was ist passiert?“ – „Nichts, ich habe sie immer noch.“), brilliert aber ebenso als Wallace Hartley, dem Bandleader, dessen Violinspiel das Chaos übertönt.

Mathias Meffert gibt den Ersten Offizier William Murdoch mit gefühlvoller Stimme zwischen pflichtbewusster Verantwortung und innerem Zwiespalt. Esther Larissa Lach macht sich die wohlhabende Passagierin Charlotte Drake Cardoza mit Eleganz und Charme zu eigen. Nicolai Schwab begeistert als Ausguck Fredrick Fleet mit klarem Tenor – sein „Kein Mond“ gerät zum leisen Foreshadowing des Unheils. Bettina Meske als Alice Beane sorgt mit herrlicher Überzeichnung für Lacher, ohne je ihre Figur zu verraten. Patrick L. Schmitz an ihrer Seite bringt den bärbeißigen Ehemann Edgar mit feiner Ironie auf die Bühne.

Und dann sind da noch die drei Kates: Laura Araiza Inasaridse als Kate McGowan, Hannah Miele als Kate Murphy und Gioia Heid als Kate Mullins – jede bringt ihre Figur zum Strahlen, im Ensemble und solistisch. Im ergreifenden Duett „Drei Tage“, das damals für die Hamburger Inszenierung komponiert wurde, harmoniert Laura Araiza Inasaridse zudem wundervoll mit Michael B. Sattler, der Jim Farrell eine sympathische Kontur verleiht.

Auch die hier nicht namentlich genannten Darstellerinnen und Darsteller machen einen exzellenten Job. Doch bei rund 70 Mitwirkenden ist es schlichtweg unmöglich, allen gerecht zu werden. Nicht unerwähnt bleiben soll jedoch der stimmgewaltige Chor, der in Tecklenburg auch schauspielerisch und tänzerisch lange nicht so präsent war wie in „Titanic“.

Was hier auf die Freilichtbühne gezaubert wurde, ist keine bloße Nacherzählung einer bekannten Tragödie, sondern ein fein orchestriertes Bühnenkunstwerk. Jeder Moment ist durchdacht, jedes Detail bedeutungsvoll. Und so sieht man am Ende nicht nur ein Schiff untergehen, sondern mit ihm eine ganze Welt.

Text: Dominik Lapp