Moderne Lesart: „Der Glöckner von Notre Dame“ in Thun

Mit dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame im Jahr 2019 beginnt der Abend – und gleich wird klar: Diese Neuinszenierung des Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ auf der Thuner Seebühne denkt das bekannte Werk radikal neu. Regisseur Dominik Flaschka verankert die Geschichte um Quasimodo, Esmeralda und Frollo in einem aktuellen historischen Moment und schlägt von dort aus einen kühnen Bogen ins mittelalterliche Paris. Eine riskante Entscheidung – doch eine, die aufgeht.

Die musikalische Grundlage von Alan Menken (Musik), Stephen Schwartz (Liedtexte, deutsche Übersetzung: Michael Kunze) und Peter Parnell (Buch) zählt zu den stärksten im Disney-Musical-Kanon. Das Orchester unter der souveränen Leitung von Iwan Wassilevski bringt die dramatische, vielschichtige Partitur mit sattem Klang und Präzision zum Leuchten. Vor allem die choral inspirierten Elemente, von Patrick Secchiari mit seinem Chor auf höchstem Niveau einstudiert, sorgen für jene Gänsehautmomente, die man von einem Open-Air-Musical dieser Größenordnung erwartet – und in Thun regelmäßig geliefert bekommt.

Die Inszenierung bringt auch altvertraute Elemente zurück: Die ikonischen Wasserspeier-Figuren aus der Filmvorlage, später in der Bühnenfassung gestrichen, erleben hier ihre Wiedergeburt – als imposante Steinköpfe, die Quasimodo begleiten und ihm Trost spenden. Sie fungieren als Bindeglied zwischen Fantasie und Realität, zwischen Innerlichkeit und äußeren Zwängen – ein starkes, fast poetisches Bild.

Flaschka führt sein Ensemble mit klarer Handschrift durch die komplexe Handlung. Denis Riffel als Quasimodo zeigt nicht nur körperliche Präsenz auf den vielen Ebenen des Bühnenaufbaus, sondern auch eine beeindruckende stimmliche und schauspielerische Bandbreite – mal roh und verletzlich, mal kraftvoll und klar. Sharon Isabelle Rupa begeistert als Esmeralda mit leidenschaftlichem Spiel und einer grandiosen Stimme, die sowohl in ihren Soli als auch im intensiven Duett mit Oliver Floris (Phoebus) berührt. Floris überzeugt mit klarer, sicherer Stimme und markanter Ausstrahlung.

Als düsterer Antagonist brilliert Detlef Leistenschneider: Sein Frollo ist kein einfacher Bösewicht, sondern ein innerlich zerrissener Mann zwischen Pflicht, Verlangen und Macht – gesanglich wie darstellerisch souverän. Frank Winkels als Clopin schließlich gibt dem Stück eine fast unheimliche Note: Sein ernstes Spiel kontrastiert mit der im Film eher clownesken Anlage der Figur.

Besonders auffällig und gelungen ist zudem die Choreografie von Jonathan Huor. Mit expressiven, oft kraftvollen Bewegungen, cleverem Einsatz von Gebärdensprache und dynamischen Ensembleszenen trägt sie die Erzählung voran – nie bloße Illustration, sondern integraler Teil des Bühnengeschehens.

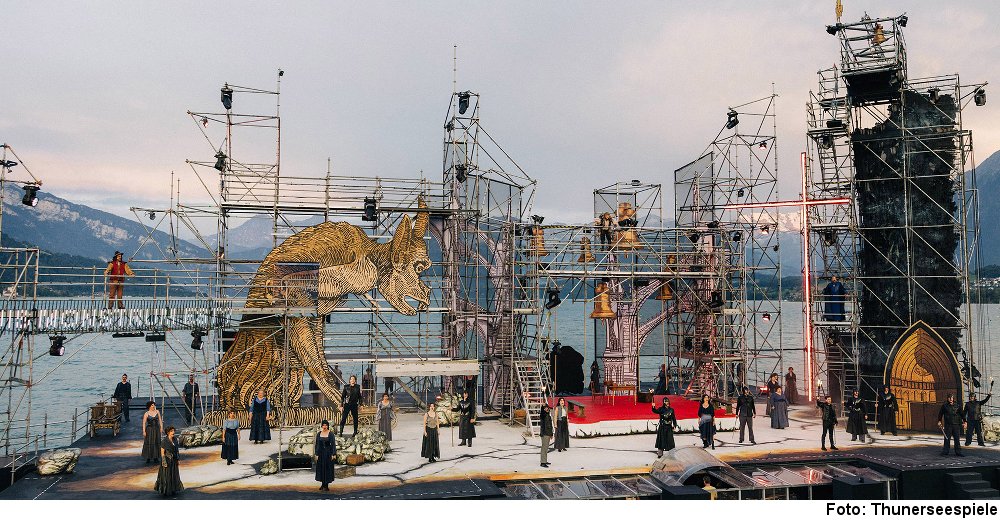

Etwas zwiespältiger fällt das Urteil über das Bühnenbild von Stephan Prattes aus. Das mehrstöckige Gerüst – zwar wandelbar und funktional – wirkt trotz bedruckter Stoffbahnen (Kathedrale, Hof der Wunder, Quasimodos Glockenturm) etwas fantasielos. Nach den aufwändig gestalteten Kulissen vergangener Produktionen (man denke nur an „Mary Poppins“) entsteht der Eindruck, als sei dieses Jahr beim Bühnenbau gespart worden. Der technische Aufwand jedoch – mit LED-beleuchtetem Baugerüst, Pyrotechnik und dem effektvollen Einsatz von Fackeln (Lichtdesign: Fabian Küng) – weiß das teilweise auszugleichen.

Irina Hofers Kostüme spiegeln die moderne Rahmung der Inszenierung: Quasimodo trägt eine Camouflage-Weste, die ihn fast wie einen modernen Soldaten wirken lässt – gewöhnungsbedürftig, aber konsequent gedacht. Das Pariser Volk erscheint in gedeckten, dunklen Tönen, während die Narrenwelt in kräftigen Farben aufblüht.

Thematisch bleibt die Inszenierung dem Stoff treu – Diskriminierung, Ausgrenzung, Machtmissbrauch: Diese Themen sind heute so aktuell wie eh und je. Der Kunstgriff, die Geschichte aus der Asche der abgebrannten Kathedrale neu entstehen zu lassen, macht das Musical zu einer Meditation über das, was bleibt, wenn das Sichtbare zerstört ist – und wie Erinnerung und Erzählung neue Wahrheiten schaffen können.

Dass Disney einer so modernen Lesart grünes Licht gegeben hat, erstaunt – gerade vor dem Hintergrund, dass den Freilichtspielen Tecklenburg im Vorjahr die Lizenz verwehrt wurde, obwohl sie das Werk zu ihrem 100-jährigen Jubiläum in ihrer Burgruine aufführen wollten. Umso erfreulicher, dass Thun diese Chance für die Schweizer Erstaufführung erhalten hat – und sie mit künstlerischer Klarheit und musikalischer Kraft nutzt.

Text: Christoph Doerner